Chancen und Grenzen der Technik

Die technikgestützte Aufbereitung oder Aktualisierung der virtuellen Inhalte braucht gewisse Voraussetzungen auf Seiten der Hard- und Software. Diese hat jedoch ihre eigenen Beschränkungen und Einsatzbedingungen. Manchmal sollte man auch auf sie verzichten und andere Lösungen in Betracht ziehen.

Geräte vernetzen

Chancen und Grenzen der Technik

Kontextmuster

FÜR DAS VIRTUELLE ZU PLANEN, heißt immer auch, die Vernetzung von Besuchern zu bedenken.

Problem

Es wird oft befürchtet, und wurde auch teils bestätigt , dass die Nutzung von sinnlich-immersiven Medien die soziale Interaktion zwischen Besuchern mindern kann. Dieselbe digitale Technologie, die mit Hilfe des virtuell angereichten Raum die Verbindung zwischen Objekt und Besucher intensiviert, muss explizit darauf vorbereitet werden, die sozialen Verbindungen in der musealen Situation zu erhalten und im Idealfall weiter zu verstärken.

Beispiel

An dieser Station in der „Bildungsstätte Anne Frank“ werden zwei der an die Besucher ausgehändigten Tablets benötigt, um ein interaktives Spiel zu spielen. Die Tablets sind über einen NFC-Chip in der Station registriert. Das linke Gerät zeigt einen Hinweis darauf an, dass die Vernetzung noch abgeschlossen werden muss, bevor die Interaktion begonnen werden kann.

Lösung

Neben der vertikalen Verknüpfung von physischem und virtuellem Objekt muss mittels virtueller Anreicherung auch die Kommunikationsbasis für horizontale Besucher-zu-Besucher-Interaktion geschaffen werden. Das geschieht über die Vernetzung der Geräte in den Händen der Besucher – und es erlaubt es im nächsten Schritt, die Nutzer auch als Akteure in der Ausstellungsrezeption anderer Besucher auftreten zu lassen.

Folgemuster

Vernetzte Geräte sind die Voraussetzung für eine technikgeleitete INTERAKTION ZWISCHEN GRUPPENMITGLIEDERN und einer SOZIAL VERTRÄGLICH GESTALTETEN ANWENDUNG im Allgemeinen.

Sensoren einsetzen

Chancen und Grenzen der Technik

Kontextmuster

Sensoren sind für jede der drei Interaktionsmethoden mit den Geräten notwendig: MIT DEN FÜßEN NAVIGIEREN, DEN RAUM REAGIEREN LASSEN und DEN FAUSTKEIL NUTZEN.

Problem

Ausgeschaltet ist ein digitales Gerät zwar für vieles nutzbar – Briefbeschwerer, Faustkeil, Spiegel – aber erst seine mittlerweile umfangreiche Sensorikapparatur trägt dazu bei, dass es jenseits seines Gewichts, seiner Härte oder Oberflächenstruktur mit der Umwelt interagieren kann.

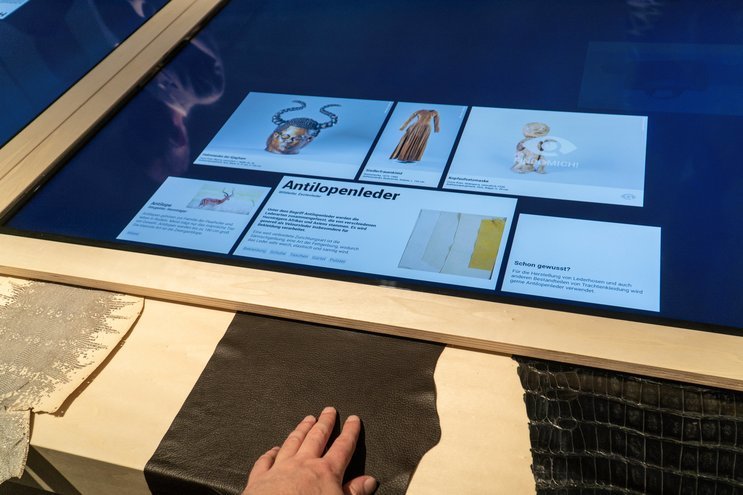

Beispiel

Dieses Exponat aus dem „Deutschen Ledermuseum“ in Offenbach ist zwar kein mobiles Gerät, zeigt aber die Interaktionsmöglichkeiten auf, die mit dem innovativen Einsatz von Sensoren umgesetzt werden können. Unterhalb der Ledermuster sind je ein kapazitiver Sensor und ein Lichtsensor eingebaut, die eine Berührungssensitivität des Leders simulieren. Berührt der Besucher das Ledermuster oder hebt es an, lösen die Sensoren die Anzeige von Informationen zu dem Muster auf dem Bildschirm darüber aus.

Lösung

In Gerät wie Umwelt können Sensoren zu Helligkeit, Temperatur, Lautstärke, Beschleunigung und horizontaler wie vertikaler Ausrichtung ebenso wie kapazitive Sensoren, Nahfeldkommunikation oder visuelle Mustererkennung dazu beitragen, das Gerät für den Besucher intuitiv und umfangreich als physisches Objekt und jenseits davon nutzbar zu machen.

Folgemuster

Sensoren helfen, die EINGABE PER HAND ZU VERMEIDEN. Sollten sie nicht präzise oder zuverlässig genug arbeiten, sollte in Betracht gezogen werden, präventiv und spielerisch die TECHNIK ZU ZEIGEN.

Technik zeigen

Chancen und Grenzen der Technik

Kontextmuster

Bei unzuverlässigem oder ungenauem EINSATZ VON SENSOREN kann Abhilfe geschaffen werden.

Problem

Technik soll dem Nutzer ein möglichst reibungslosen Ablauf des Programms erlauben. Idealerweise verbirgt sie sich komplett und bietet ihm ein quasi-magisches Erlebnis. Doch leider ist dies in der Praxis teils nicht umsetzbar.

Beispiel

Die intensive Verkabelung in der „Radiophonic Spaces“-Ausstellung, hier im „Tinguely Museum“ in Basel zu sehen, war notwendig, um das WLAN-Tracking der Besucher durchzuführen. Anstelle zu versuchen, sie zu verbergen, wurde sie offensiv sichtbar eingesetzt, um die technikgestützte Lokalisierung im Raum zu unterstreichen. Das Thema der Ausstellung, Radiokunst, bot sich dazu an, da es selbst auf der „modernen“ technischen Innovation des Radios im 20. Jahrhundert beruhte. Zudem war die Lokalisierung nicht immer sehr genau, so dass die Darstellung der „rohen“ technischen Voraussetzungen beim Besucher ein Verständnis für die Komplexität des Verfahrens beförderte.

Lösung

Bei technikaffinem Publikum oder begrenzter Zuverlässigkeit der technischem Lösung kann es sinnvoll sein, die Technik an sich sichtbar zu machen und in die Präsentation zu integrieren. Das unter dem Schlagwort „seamful design“ – im Gegensatz zum üblichen Grundsatz des „seamless design“ – propagierte Verfahren setzt darauf, das technische Vermögen in Design oder Inhalt zu thematisieren oder spielerisch mit Begrenzungen und Ausfällen umzugehen.

Folgemuster

Mangelnde Sensorpräzision kann auch abgefedert werden, indem man GEZIELT SPIELE EINSETZT.

Installationen vermeiden

Chancen und Grenzen der Technik

Kontextmuster

Anwendungsinstallationen können eine Herausforderung für den Nutzer sein; und daher eine Hürde auf dem Weg, DEN „GUTEN“ BESUCHER ZU ERMÖGLICHEN.

Problem

Ein Museum muss große innere und äußere Widerstände überwinden, bis es einen Besucher dahin geleitet hat, eine App auf dem eigenen Gerät zu installieren. Fehlendes technisches Verständnis, mangelndes Vertrauen in die Institution und eine erhöhte Aufwandseinschätzung führen oft dazu, dass eine angebotene Anwendung keine praktische Verwendung erfährt. Sollte all das überwunden werden, muss immer noch die reibungslose Integration der Software in eine Vielzahl von Hardwareoptionen sichergestellt werden.

Beispiel

In nebenstehendem Bild sind die Schubfächer der Geräteausgabe des „Museum Friedland“ zu sehen. Die Ansprüche an das Mobilgerät als günstiges, aber passgenau in die Ausstellung integriertes Handheld wurden dadurch erfüllt, dass ein handelsübliches Smartphone in eine maßgeschneiderte Hülle eingefügt wurde. Diese bot nicht nur Abnutzschutz und angepasste Anschlüsse, sondern schränkte die Bedienung des Gerätes auf jene Interaktionen ein, die die Kuratoren erlauben wollten.

Lösung

Es ist in den meisten Fällen zu empfehlen, museumseigene Geräte mit vorinstallierter und gesichert getesteter Anwendungsumgebung zur Verfügung zu stellen. Zwar sind Anschaffungskosten und Ausgabeaufwand zu berücksichtigen – diese sind jedoch in der Praxis oft geringer als der Programmieraufwand für Dutzende von Hardwarekonstellationen. Zudem entfallen die Installationshürden – und die Geräteausgabe dient als Anlaufpunkt für Fragen und Probleme. Eine sich abzeichnende Alternative sind sogenannte Progressive Web Apps (PWA), die keine Installation benötigen und „Bring Your Own Device“ (BYOD) begünstigen.

Folgemuster

Will man dem Besucher erlauben, sein eigenes Gerät im Museum zu verwenden, sollte man die Anwendungsinstallation vorab ermöglichen, indem man DIE MUSEUMS-WEBSEITE NUTZT.

Perönliche Hilfe anbieten

Chancen und Grenzen der Technik

Kontextmuster

Sollten trotz aller Maßnahmen Probleme bei der Bedienung der Anwendung auftreten, muss sich DER „GUTE“ MUSEUMSBESUCHER Hilfe holen können.

Problem

In die Anwendung integrierte Hilfestellungen oder Bedienungsanleitungen werden von Nutzern in den seltensten Fällen tatsächlich angenommen. Dies mag daran liegen, dass das manche Probleme sehr speziell sind oder der Nutzer nicht einmal weiß, wie er die Hilfe bedienen sollte. Vor allem aber wird dies daran liegen, dass es in sozialen wie objektmanipulativen Interaktionen unüblich ist, Hilfestellungen aus der Quelle zu vertrauen, bei der auch das Problem verortet wird.

Beispiel

Die Ausgabe der Mobilgeräte und Kopfhörer zum Erkunden der „Radiophonic Spaces“ im „Haus der Kulturen der Welt“ in Berlin diente auch als Anlaufstelle für Fragen aller Art. Das Personal hatte eine technische Einführung erhalten und ein Handbuch zur Konsultation zur Verfügung. Zudem konnte von ihm jederzeit der Support bei MESO kontaktiert werden, wenn Fragen auftraten, die nicht im Handbuch behandelt wurden; dies war jedoch nur selten nötig.

Lösung

Hilfestellung zu Bedienung oder zu Fehlerbehebung innerhalb einer Anwendung sollte immer von geschultem Personal in direkter sozialer Interaktion gegeben werden.

Folgemuster

Dieses Muster hat keine Folgemuster innerhalb dieser Pattern Language.

Henje Richter +49 69 24 000 363 henje.richter@meso.design henje.richter@meso.design +49 69 24 000 363"Want to put theory into action? Get in touch, and let's discuss your exhibition project."

MESO Digital Interiors GmbH

Gutleutstr. 96 . 60329 Frankfurt . Germany